- In:

- Posted By: Redazione

- Commenti: 0

Nel Mar Tirreno sono stati scoperti sette nuovi vulcani

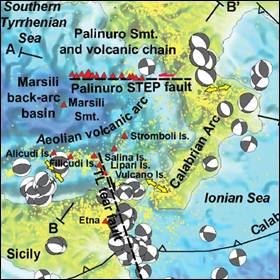

Scoperti nel Mar Tirreno 7 nuovi vulcani sommersi che, insieme a quelli già noti, formano una catena lunga 90 km. Ad arrivare a queste conclusioni, uno studio a firma Ingv, Istituto per l’ambiente marino costiero del Cnr e Geological and Nuclear Sciences (Nuova Zelanda), pubblicato su Nature Communications

Scoperti nel Mar Tirreno 7 nuovi vulcani sommersi che, insieme a quelli già noti, formano una catena lunga 90 km. Ad arrivare a queste conclusioni, uno studio a firma Ingv, Istituto per l’ambiente marino costiero del Cnr e Geological and Nuclear Sciences (Nuova Zelanda), pubblicato su Nature Communications

Il Mar Tirreno meridionale svela una nuova catena di 15 vulcani sommersi, di cui 7 fino a ora sconosciuti, una struttura lineare, in direzione Est-Ovest, che misura circa 90 km in lunghezza e 20 km in larghezza. A dirlo uno studio, frutto del risultato di numerose campagne oceanografiche condotte negli ultimi anni da un team internazionale di vulcanologi, geofisici, e geologi marini dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV e IAMC), dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-CNR) e del Geological and Nuclear Sciences (GNS), Nuova Zelanda. Il lavoro ‘Volcanism in slab tear faults is larger than that in island-arcs and back-arcs’, pubblicato su Nature Communications, impatta sulle conoscenze del Mar Tirreno e apre nuove strade alla interpretazione del vulcanismo in zone di subduzione nel mondo.

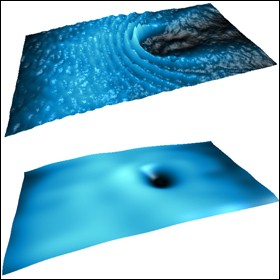

La luce, a certe condizioni, può trasformarsi in un superfluido e scorrere intorno ad un difetto senza attrito, richiudendosi su se stessa senza increspature. Lo ha dimostrato il Nanotec-Cnr in un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Physics

La luce, a certe condizioni, può trasformarsi in un superfluido e scorrere intorno ad un difetto senza attrito, richiudendosi su se stessa senza increspature. Lo ha dimostrato il Nanotec-Cnr in un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Physics

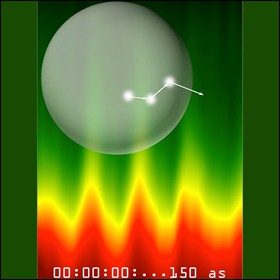

Presso l’Istituto di fotonica e nanotecnologie (Ifn) del Cnr di Milano un gruppo di ricerca internazionale è riuscito per la prima volta a misurare il moto disordinato degli elettroni all’interno di un materiale isolante. Lo studio, pubblicato su Nature Physics, potrebbe avere importanti ricadute in ambito radioterapico

Presso l’Istituto di fotonica e nanotecnologie (Ifn) del Cnr di Milano un gruppo di ricerca internazionale è riuscito per la prima volta a misurare il moto disordinato degli elettroni all’interno di un materiale isolante. Lo studio, pubblicato su Nature Physics, potrebbe avere importanti ricadute in ambito radioterapico