- In:

- Posted By: Capuano Edoardo

- Commenti: 0

Batterio sociale con abitudini versatili

Un batterio cooperativo è stato utilizzato dagli scienziati come organismo modello per studiare lo sviluppo e la cooperazione microbica.

Molti sistemi viventi condividono una capacità fondamentale di cooperazione. Le piante e gli animali sono costituiti da miliardi di cellule che comunicano tra loro, svolgono compiti specifici e condividono le loro risorse. Molti microrganismi monocellulari cooperano in modi altrettanto versatili: formano comunità e scambiano tra loro geni e risorse utili.

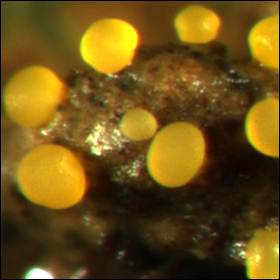

Il microbo Myxococcus xanthus è particolarmente cooperativo. Individuato nei terreni di tutto il mondo, è stato utilizzato dagli scienziati come organismo modello per studiare lo sviluppo e la cooperazione microbica. Le cellule di questo batterio predatore formano gruppi cooperativi che si organizzano per cacciare insieme altri microrganismi all'interno del suolo. Per spostarsi come gruppo, secernono sostanze lubrificanti e gettano appendici che si attaccano alla superficie circostante e ad altre cellule, spostandole in avanti mentre ritraggono queste appendici. Quando scarseggia il cibo, migliaia di questi batteri si aggregano e si trasformano in spore riposanti. Questo stratagemma consente loro di sopportare la fame e la siccità.

In passato gli scienziati teorizzavano che i gruppi di microbi cooperativi in natura potessero essere socialmente omogenei perché ciò avrebbe impedito il conflitto tra le cellule e quindi di minare la cooperazione. È stato dimostrato che individui geneticamente distinti appartenenti a gruppi diversi spesso evitano, ostacolano e si combattono a vicenda. “La nostra conoscenza della composizione genetica all'interno di gruppi cooperativi di questi batteri sociali in natura era molto limitata”, afferma Sébastien Wielgoss, (1) docente nel gruppo di ricerca del professor Gregory Velicer, (2) Istituto per la biologia integrativa, ETH di Zurigo.

In uno studio recentemente pubblicato su Science, (3) i ricercatori hanno utilizzato analisi genetiche per dimostrare che, mentre i gruppi cooperativi del batterio del suolo Myxococcus xanthus consistono in cellule strettamente correlate, il numero di tipi genetici e varietà di comportamento sociale, riscontrati all'interno dei singoli gruppi di corpi fruttiferi, sono inaspettatamente alti. I ricercatori hanno dedotto che queste collezioni di linee cellulari diversificate possono rimanere intatte per centinaia di generazioni.